当地时间2025年9月8日,乌克兰总统泽连斯基在控诉俄军“重启能源设施轰炸”的同日,乌军对顿涅茨克市和马基夫卡市发动了一场由“风暴阴影”巡航导弹、“圆面包”自产巡航导弹、海马斯火箭弹和自杀式无人机组成的联合打击。

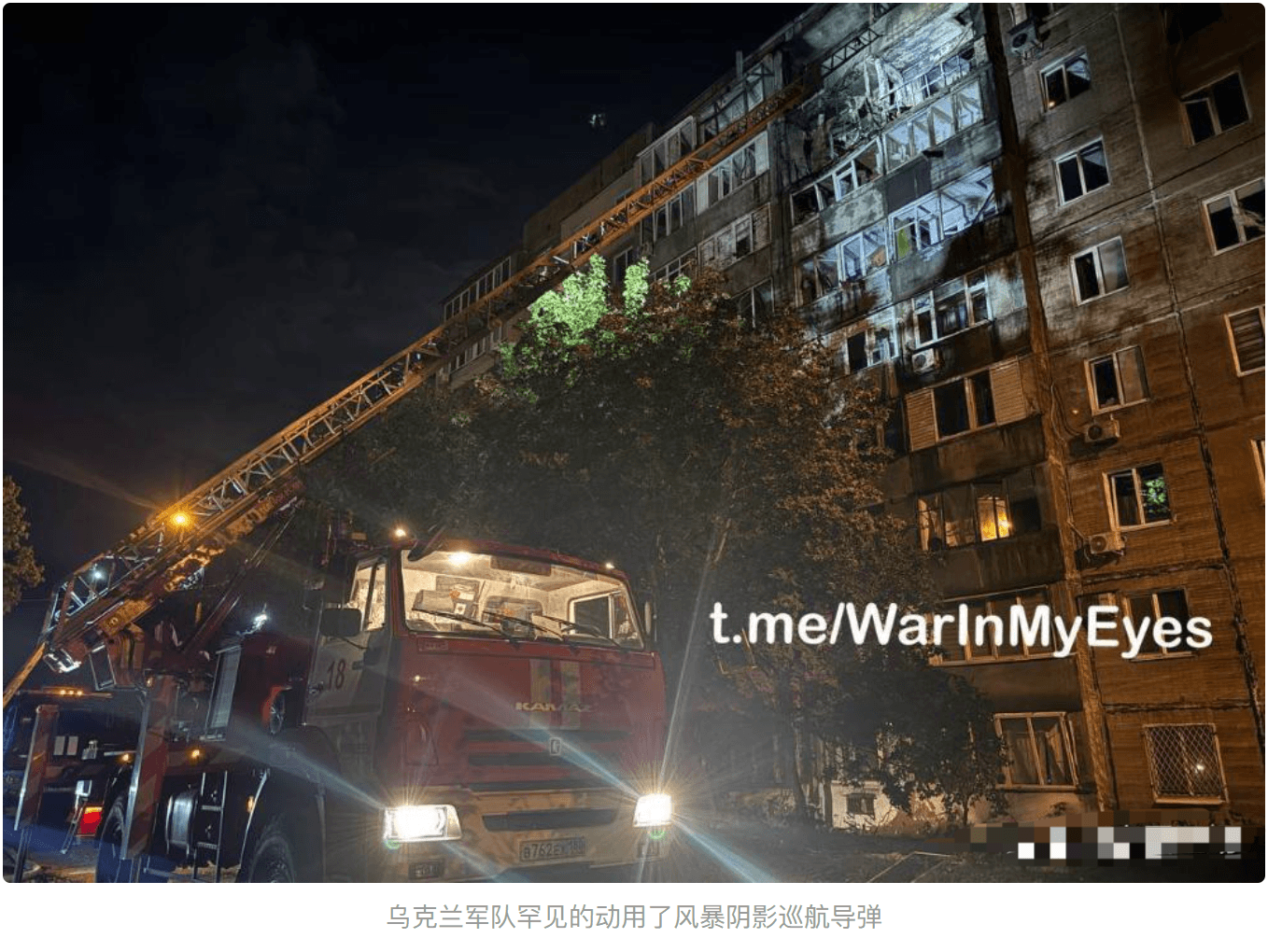

这场被乌方称为“针对性报复”的行动,不仅击中了俄军第41联合集团军指挥所和托帕兹工厂内的军事设施,更因误伤平民区引发争议而俄军则宣称,尽管防空系统拦截了全部自杀式无人机,但乌军苏-24轰炸机发射的“风暴阴影”仍突破防线,造成2死16伤的平民伤亡。

这场攻防战,既是俄乌冲突中“以攻代守”战术的延续,也是双方在军事目标选择与舆论战场上的一次激烈交锋

从战术层面看,乌军此次行动的“精准性”与“模糊性”并存一方面,乌方明确将托帕兹工厂内的俄陆军指挥所和第41集团军指挥所列为打击目标——这两处设施均位于俄军占领区核心地带,且与军事装备维修、指挥调度直接相关。

尤其是托帕兹工厂,其前身作为乌克兰“铠甲”无源探测雷达的研发基地,2014年被俄军改造为坦克装甲车维修基地后,已成为俄军后勤保障的关键节点乌军选择此处发动攻击,既符合“削弱敌方战争潜力”的军事逻辑,也试图通过摧毁维修设施延缓俄军装备更新速度。

然而,另一方面,乌军导弹的实际落点却引发争议根据俄方公布的画面,部分“风暴阴影”导弹并未命中军事目标,而是击中了居民楼这种“目标偏移”现象,暴露了乌军远程打击能力的局限性:尽管“风暴阴影”具备隐身设计和地形匹配制导能力,但在俄军密集部署的电子战干扰下,其末端制导精度可能受到影响;而乌军为追求“战果”而放宽打击标准,甚至刻意选择防空力量薄弱的平民区,则反映出其“以战术行动换取战略关注”的迫切心态——通过制造平民伤亡事件,迫使国际社会加大对俄施压,同时掩盖自身军事进展乏力的现实。

“铠甲”雷达的遗产:从反隐身利器到俄乌战场上的“技术幽灵”此次袭击中,托帕兹工厂的特殊历史背景,为这场军事行动增添了一层技术博弈的色彩这家成立于1974年的乌克兰国防企业,曾是全球无源探测雷达领域的佼佼者。

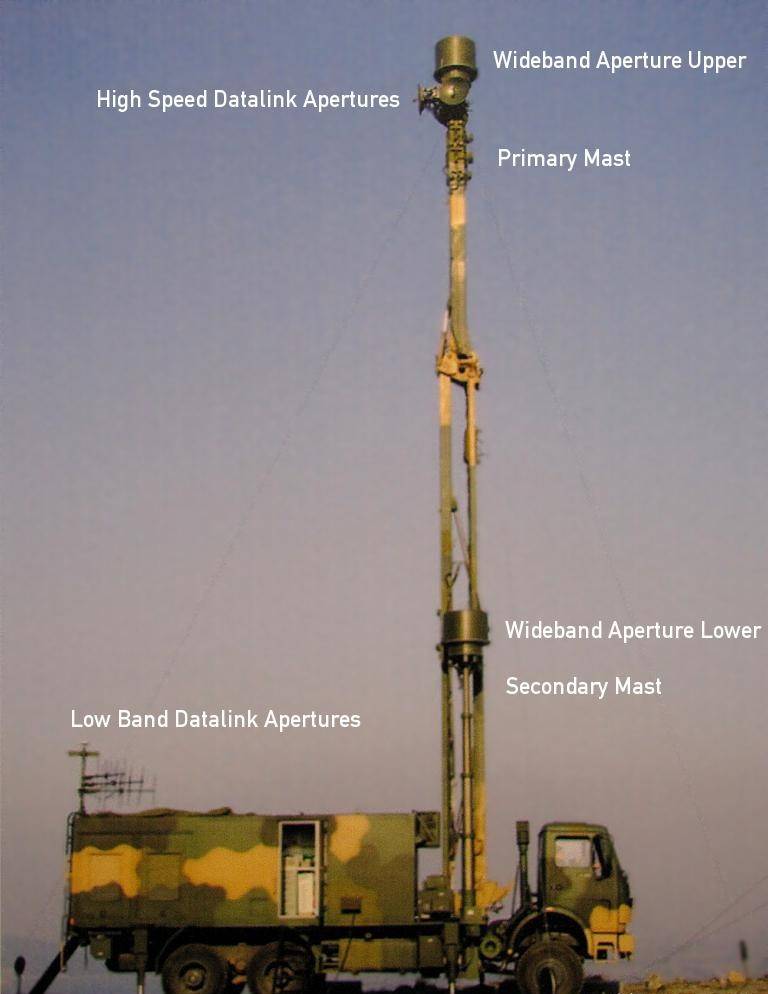

其研发的“铠甲”雷达,无需发射电磁波即可通过捕捉目标辐射信号实现探测,理论上可发现800公里内的隐身战机(如F-22、B-2),这一特性使其成为中国反隐身技术起步阶段的重要参考

2002年,乌克兰顶住美国压力,秘密向中国提供了4套“铠甲”雷达,为中国反隐身雷达的自主研发奠定了基础尽管中国后续通过自主创新实现了技术超越(如今已拥有多型世界领先的反隐身雷达),但“铠甲”雷达的技术思路仍被视为中国反隐身体系的重要源头之一。

而2014年克里米亚危机后,俄军占领托帕兹工厂并转移其设备与技术资料,则标志着这一技术遗产的“易主”——俄军将其改造为坦克维修基地,既是对乌克兰军事工业的直接剥夺,也是对自身装甲部队后勤保障的强化

如今,乌军轰炸托帕兹工厂,表面上是针对俄军指挥所和维修基地的军事行动,实则暗含对“技术失地”的争夺尽管工厂内的生产设备早已被俄方转移,但乌军仍试图通过摧毁剩余设施,切断俄军对该区域的技术利用链条;而俄军则通过将工厂改造为军事目标,将其纳入“合法打击范围”,形成一种微妙的“技术报复”循环。

这种围绕工业遗产的攻防战,折射出俄乌冲突中“技术资源争夺”的深层逻辑——从芯片到雷达,从导弹到无人机,现代战争的胜负,正越来越多地取决于对关键技术节点的控制

平民伤亡:战争伦理的崩塌与舆论战的升级乌军此次行动最引发争议的,莫过于导弹误伤平民区的问题根据俄方统计,9月8日的袭击造成2名市民死亡、16人受伤,而乌方则未直接回应平民伤亡情况这种“战术行动”与“人道后果”的割裂,暴露了现代战争中一个残酷的现实:当远程打击成为常态,当军事目标与民用设施的界限因城市战而模糊,平民往往成为最无辜的牺牲品。

从军事伦理角度看,乌军的行为涉嫌违反国际人道法中“区分原则”(即冲突各方必须区分军事目标与平民)和“比例原则”(即攻击行动带来的平民伤害不得超过预期军事利益)尽管乌方可能辩称,平民伤亡是俄军将指挥所设于居民区的结果,但作为攻击方,乌军仍有义务采取一切可行措施避免伤害平民,例如选择更精确的制导武器、调整攻击时间或放弃攻击。

而此次“风暴阴影”导弹多次命中居民楼的事实,表明乌军在“战果压力”下,对平民保护的重视程度明显不足

舆论战层面,平民伤亡事件正成为俄乌双方互相指责的焦点俄方通过公布现场画面和伤亡数据,试图将乌军塑造为“不顾平民死活的恐怖主义行为者”;乌方则强调俄军“将平民作为人盾”,并指责俄方夸大伤亡数字这种“伤亡叙事”的对抗,不仅影响着国际社会对冲突的认知,也深刻塑造着双方士兵的战斗意志——当平民伤亡成为常态,战争的道德底线被不断突破,参战各方的心理承受力与行为模式,或将进一步向极端化演变。

对于此事件,你有什么想说的?欢迎大家点赞评论加关注。注:文中插图来自网络,如有侵权联系删除。返回搜狐,查看更多

扫一扫关注我们