在塞维利亚的古老档案馆里,一份泛黄的16世纪账本记录着触目惊心的交易:“英格兰女子三名,换安达卢西亚骏马一匹;法兰西少女两名,抵威尼斯锦缎十匹” 这段被刻意尘封的历史,揭开了黑奴贸易之外另一重黑暗——持续数百年的白奴贸易。

在奥斯曼帝国的奴隶市场上,金发碧眼的欧洲女性曾是最抢手的商品,她们的价格甚至低于牲畜,命运比黑奴更加悲惨

白奴贸易的起源,可追溯到中世纪的地中海争霸7世纪起,阿拉伯帝国的海盗船队频繁袭扰欧洲沿海,从西班牙、法国到意大利,每年有数千名基督徒被掳走这些“法兰克奴隶”中,年轻女性被视作珍品——奥斯曼苏丹的后宫、波斯贵族的宅邸,都以拥有欧洲女奴为荣。

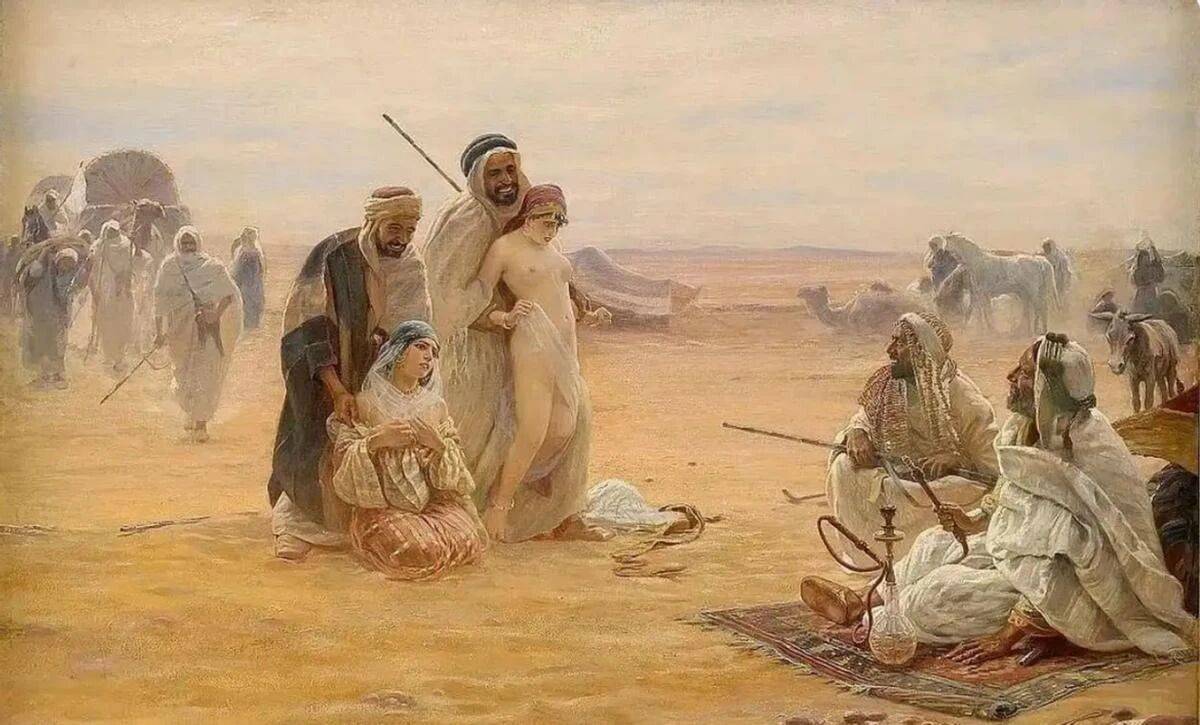

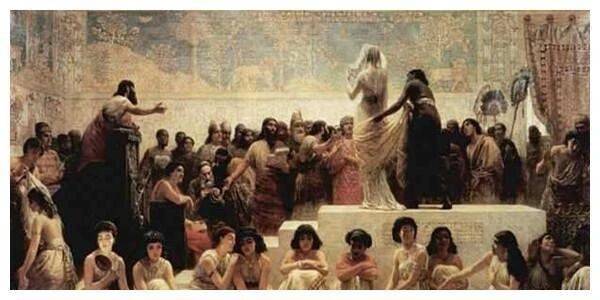

1544年,海盗巴巴罗萨攻占法国尼斯,一次性掠走800名女性,其中15岁以下少女被单独标价,在君士坦丁堡市场引发哄抢与黑奴贸易的“跨大西洋航线”不同,白奴贸易的路线更隐蔽却更漫长从欧洲沿海被掳后,女奴们先被关押在北非的奴隶堡垒,像牲口一样接受检查——牙齿是否整齐、皮肤是否光滑,甚至被要求唱歌跳舞以展示“活力”。

过关者会被戴上铁镣,经陆路送往开罗、伊斯坦布尔等地这段旅程死亡率高达40%,许多人因瘟疫或虐待死在途中,尸体直接抛入沙漠

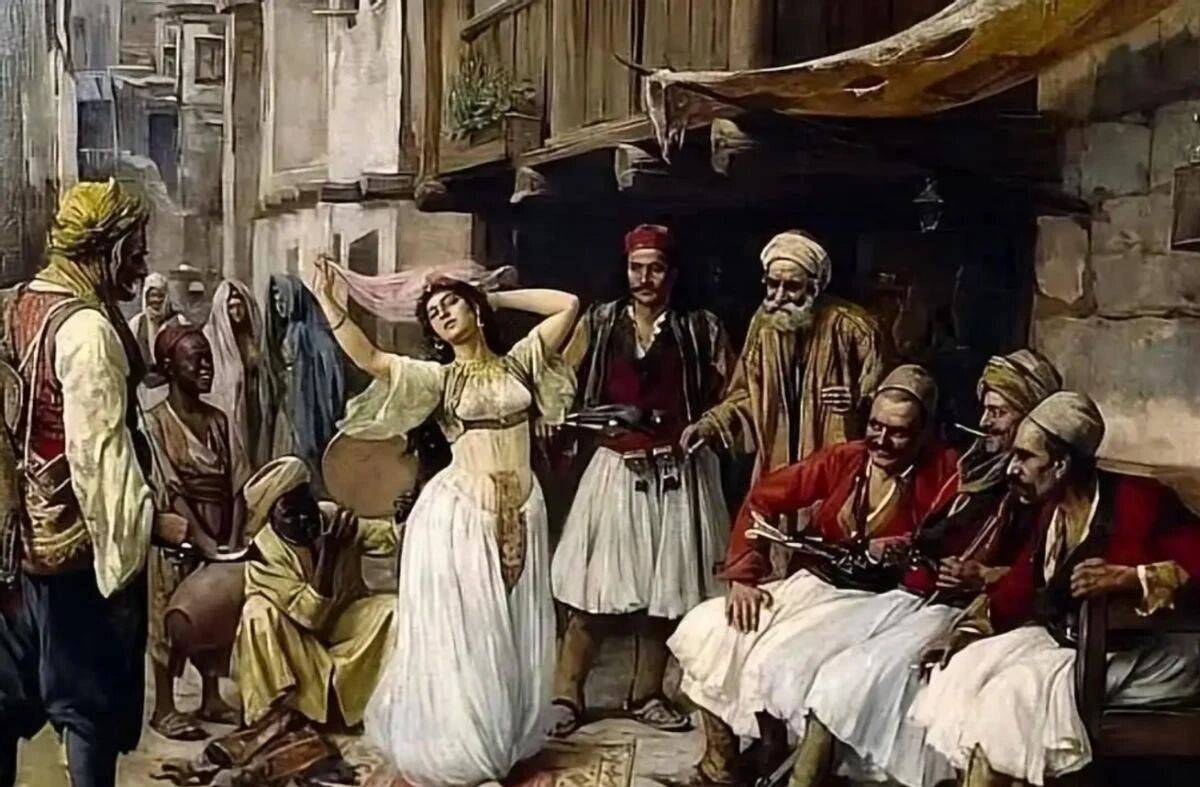

奥斯曼帝国的“德夫希尔梅制度”,让白奴贸易更具制度化色彩从14世纪起,奥斯曼苏丹定期向巴尔干半岛的基督徒征收“血税”:每5年挑选8-18岁的少年男女,男孩培养成苏丹近卫军,女孩则送入后宫或赏赐大臣这些白人女奴中,容貌出众者可能成为妃嫔,如苏莱曼大帝的宠妃洛克塞拉娜,本是乌克兰农家女,却凭借智谋成为帝国实际掌权者。

但更多人则沦为终身劳役的工具,甚至被当作“活祭品”用于宗教仪式白奴的价格波动,反映着市场的残酷逻辑17世纪的威尼斯商人日记记载:一名健康的法兰克女奴售价约50金币,仅为黑奴的三分之一若女子掌握缝纫、乐器等技能,价格可翻倍;而有生育能力的女性更受欢迎,常被富商买去“改良血统”。

对比同期物价,一匹良种马价值150金币,恰好能换三名普通白人女奴这种低廉的定价,让白奴贸易的利润空间极大,连欧洲贵族都私下参与——英国约克公爵曾在1675年通过北非海盗,购买两名爱尔兰少女作为女仆

女性白奴的生存境遇,比男性更为复杂在伊斯兰世界,女奴被视作“移动的财产”,主人可随意处置她们不仅要承担家务,还要满足主人的生理需求,若怀孕生下孩子,子女虽为自由人,母亲却仍为奴隶更可怕的是“转卖制度”:女奴可能被多次转卖,每次易主都意味着新一轮的折磨。

16世纪的西班牙修士卡萨斯记载,他在突尼斯见过一名英国女子,十年间被转卖12次,最终因不堪凌辱自尽白奴贸易的规模,远超人们想象据剑桥大学研究估算,从1500到1800年,约有100万欧洲白人被贩卖为奴,其中女性占60%以上。

这一数字虽不及黑奴贸易,但其对欧洲社会的冲击同样深远——法国南部的村庄为防海盗,建起300多座瞭望塔;英格兰沿海的父母不敢让女儿单独出门,甚至流行“剪短头发、涂黑皮肤”的伪装术这种恐惧催生了“十字军东征”的另一重动因:夺回被掳的基督徒奴隶。

终结白奴贸易的,并非道德觉醒,而是强权博弈19世纪初,欧洲列强完成工业革命,海军实力碾压北非海盗1816年,英国舰队摧毁阿尔及尔的奴隶市场,释放数千名白人奴隶;法国在1830年征服阿尔及利亚后,宣布废除奴隶制。

但残余的贸易仍在地下延续,直到20世纪初,巴尔干半岛还有“白人奴隶走私”的记载这些被掩盖的罪恶,直到近年才被历史学家重新挖掘——2010年,希腊出土的奥斯曼时期墓葬中,发现30具年轻女性骸骨,颈部均有铁镣痕迹,印证了文献中的悲惨描述。

对比黑奴与白奴贸易,会发现惊人的共性:两者都是种族主义与殖民扩张的产物,都将人异化为商品但白奴贸易的特殊性在于,它打破了“白人优越论”的神话——当欧洲人在非洲贩卖黑奴时,他们的同胞也在另一端的市场上被标价出售。

这种双向的罪恶,暴露了奴隶制的本质:无关肤色,只关乎强权对弱势的掠夺如今,突尼斯的奴隶市场遗址已变成博物馆,玻璃柜里陈列着生锈的铁镣、泛黄的交易契约,以及一枚刻着“自由”字样的十字架项链——据考证,这是一名英国女奴临终前藏在枕下的遗物。

这些展品无声地诉说着:人类历史上,奴役从未因肤色而止步,而反抗奴役的勇气,也同样不分种族与性别返回搜狐,查看更多

扫一扫关注我们