来源:国家人文历史

本 文 约 3900 字 阅 读 需 要 12 分钟

“三家分晋”在春秋战国史乃至整个中国古代史上,都可被称为是极具影响力、标志性的事件它的完成宣告战国时代的来临,七雄大集结,正式开始了“统一争霸赛”,连司马光作《资治通鉴》也要以这一大动作为开端,足可见其借鉴意义。

偌大一个诸侯国,分家定要掉一层皮,不是一朝一夕可以完成的,一定有着漫长的“前摇”可话说回来,晋国作为周天子亲封的诸侯国,为什么能被国内家族如此明目张胆地“瓜分”?瓜分它的都是谁?而周天子无动于衷,究竟是不想管,还是管不了?。

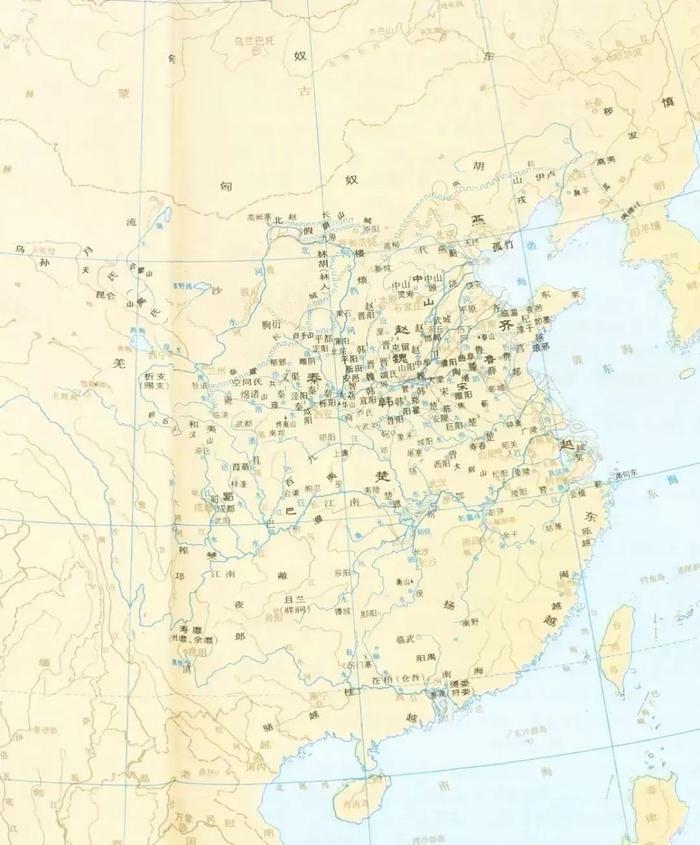

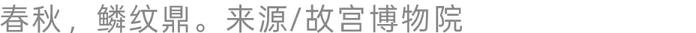

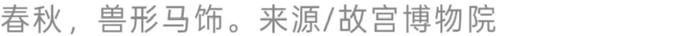

把自己逼上绝路的晋国公族黄河被称为“母亲河”,对华夏文明之诞生、勃兴的作用重于泰山,尤其是某些支流流域,发源自太行山中部、流经今山西省中部到西南部地区后注入黄河的汾河,就属于这类典型晋西南的蒲坂(今永济)。

在上古时代是舜帝的治所,夏邑(今夏县)是负责治水的鲧(gǔn,传说是夏禹的父亲)部落和随后夏王朝的发源地。西周建国初年,周成王把同母弟姬虞封在晋南的唐(今翼城),这便是晋国的诞世之源。

“大自然的馈赠”给予了晋国丰富的物产和人口,经由几百年的发展,国家富庶无比居住在晋都绛邑的大富商“能行诸侯之贿”,已具备富可敌国的财力除此之外,晋国的政权基础还具有一项先天优势——那就是国君拥有与周天子同血脉的姬姓,比秦、楚高贵

得多以上种种,让晋国在春秋数百年的时间里立起高楼,于情于理都可以去争一争第一强国的名号 这样的晋国,表面看来光鲜亮丽不容侵犯,可实际上内部忧患频发,已是一团乱麻,各路势力都虎视眈眈,随时可能威胁到晋国国公的地位。

在西周分封制的框架下,晋国是周天子直接分封的诸侯国,晋国公获得一个国家的封地,再于国内依据血缘亲疏及功勋大小继续把部分封地分给卿大夫若以企业的组织架构来比喻,周天子就是董事长,各个诸侯拿着分到手的土地“股份”,都是对董事长负责的董事,而每位董事手底下都有几位听命于自己的卿大夫做部门经理。

晋国“董事”的综合实力强化,股份多且收益大,可问题是偏偏几位“经理”都太不服管教,他们共同塑造了晋,却也互相争斗,最终酿成大祸

异姓势力(即被分封的卿大夫)早在晋国建国之初就成了晋国社会机体的重要组成部分当唐叔虞被封于“河、汾之东,方百里”的“大夏之墟”时,他带来了“怀姓九宗,职官五正”的异姓贵族加之被征服的原住民陶唐氏、夏后氏等遗民旧族。

,异姓势力的社会基础十分扎实,而后随着晋国逐步兼并周围的诸侯公国,同姓异氏势力也在不断壮大同姓异氏的动荡始于西周末年的晋国内乱以次子身份分封于曲沃的武公一脉反噬长子夺取军权,以小宗取大宗而代之此次政变引发了三代人的恩怨,。

晋君先后有六位被弑,大宗公族大多已随晋故君作了牺牲品,其余为数不多的旧公族地位也日益下降,几乎沦为庶人到武公之子即位为晋献公后,他担心新公族之威胁,(“晋桓庄之族逼,献公患之”),最终于公元前669年“

尽杀群公子”,将公族剪除殆尽。

晋国的公族势力大为削弱,这就为异姓、异氏的兴起提供了时机从当时的社会形势而论,异姓异氏虽有弑君之能,但因宗法道德束缚不可拔旗易帜故此,曲沃新立之宗为了消除公族迫君的忧患,选择加倍倚重异姓异氏晋献公于公元前

656年“始为令,国无公族焉”,规定近支公族不得为卿执政或受封食邑,正式确定了晋“国无公族”的制度此举看似稳固了诸侯之地位,实则为扬汤止沸失去了公族的襄助与支持,国君岂不成了“光杆司令”?正如郑国的子大叔所指出的那样

:“晋国不恤周宗之阙,而夏肄是屏,其弃诸姬亦可知也已诸姬是弃,其谁归之吉也闻之,弃同即异,是谓离德”今日晋国来“分饼”,分六块不如分四块东周末年,正是礼崩乐坏、龙争虎斗之时,不仅诸侯各自为政,诸侯手下的卿大夫亦不甘做池中之物,想越过阶级把控更多的权力。

公元前552年,晋国的范氏、中行氏、智氏与赵氏联合驱逐了公族栾氏,两年后又联合魏氏诛灭栾氏全族并没收其采邑栾氏的诛灭,象征晋国就只剩下范、中行、智、赵、魏、韩“六小强”了,他们瓜分了大半公族采邑,基本上控制了晋国政权。

,国君被架空,而“公族尽矣”。

伴随着不同的改革政策,晋国六卿的实力此消彼长,加之占有的采邑土地的数量并不均衡,氏族之间的不平衡状态加深在公室公族已无可供兼并领土的情况下,以大兼小、以强食弱的本性决定着他们必然走向冲突公元前497年,

大家再也“演”不下去,终于爆发了新兴地主阶级之间的第一次兼并战争这次事件始于赵氏一族宗主赵鞅想索回置于邯郸的卫国贡民,但邯郸大夫赵午(赵氏宗族旁支)考虑到卫国的迫近以及自己这一支势力的发展前景,拒绝了赵鞅的要求。

一言不合之下,赵鞅派人斩杀了赵午有了曲沃代翼的先例,赵午之子赵稷也想以小搏大,随后举兵叛乱赵鞅身为大宗,本想快速镇压邯郸,没想到势如水火不可止,晋国其他卿族及周边小国都参与了进来:范氏、中行氏因姻亲关系

都支持邯郸赵稷,联合齐、卫、鲁等国对抗赵鞅,“伐赵氏之宫”;而智、韩、魏三家“趁火打劫”,因私怨与利益诉求,借晋君名义联合讨伐范与中行。

就这样鸡飞狗跳地打了八年后,赵稷与范、中行二氏不敌,胜利被赵鞅收入囊中作为战败者的范、中行流亡齐国,其采邑领地除部分划归赵氏外,其余暂寄公室但这并不代表几位卿大夫突然尊重起了晋公,此举只不过是缓兵之计三十余年后

,智、韩、赵、魏四位仅存的“种子选手”又找借口将其从公室拿回,几乎瓜分殆尽,惹得晋出公十分不悦,欲借齐、鲁之师驱逐四卿,却反被四卿赶出了晋国当时晋国的实际执政者智瑶根本没把他放在心上,另立哀公为晋国国君。

这又一次佐证,晋国内战的本质是封建化进程中权力与资源的再分配,当所有能被利用的资源全部被侵吞之时,战争才真正结束。

公族强大会危害公室,公室剪除了公族,却又灭于异姓贵族,可见废除分封制度才是解决贵族政治内在矛盾的唯一出路,然而时人尚未意识到,这段没有保障的关系如浮萍,在利益面前一吹就会散开智瑶何人?——站在风口的野心家。

1972年出土的银雀山竹简《孙子兵法·吴问》中,有吴王阖闾与孙武关于晋国形势的一段对话:吴王问孙子曰:“六将军分守晋国之地,孰先亡?熟固成?”孙子曰:“范、中行是先亡”“孰为之次?”“智是为次”“孰为之次

?”“韩、魏为次赵毋失其故法,晋国归焉”以上对话发生(或后人假托)的时间还有待商榷,虽正确揭示了范与中行的先行灭亡,却未预见韩赵魏后期三分晋国自立为侯的情况不过通过这段文字至少可以猜测的是,在时人眼里,赵氏的力量最强,韩、魏次之,而智氏为最末。

如今形势复杂,谁都有机会成为乱世枭雄,智氏显然不甘愿一直当吊车尾,如果再不出手干预,自己的地位将不保

恰逢此时,晋国国内迎来了一个权力重新分配的机会据考证,晋虽实行世卿制,但六卿的位序依次递升,并不固定,亦不世袭,故六卿相继为“上卿”,即依卿位先后次序轮流继任第一执政者此时功名累硕的赵氏宗主赵鞅病逝,按照次序,下一位。

“上卿”轮到了智氏的宗主智宣子立儿子智瑶为后之时,旁系出身的智果曾劝他:“美鬓长大则贤,射御足力则贤,伎艺毕给则贤,巧文辩惠则贤,强毅果敢则贤;如是而甚不仁夫以其五贤陵人而以不仁行之,其谁能待之?”

这段话说得非常过分,他认为贤德分为五种,智瑶却一种也不占可惜父亲的偏爱还是战胜了理智,智瑶不仅成功继位宗主,甚至还坐稳了正卿之位果不其然,性格中的缺陷使得他愈来愈狂妄自大,加之由他所立的晋哀公与他关系密切,智氏很快便取代了赵氏,成为晋国余下四卿中最强的势力。

此后数年,智瑶率晋军多次与卫、齐、郑等国军队交战,互有胜负郑国的驷弘指出:“知伯(即智伯、智瑶)愎而好胜” 齐国田成子也认为:“多陵人者皆不在(没有好结果),知伯其能久乎!”智瑶初次掌政,得了些许成果便自以为天下无敌,不可一世,对外穷兵黩武,对内不修政理,。

即便身边不乏能人志士,就连说出“士为知己者死,女为悦己者容”的刺客豫让也受他知遇之恩而忠心不二,也无法让他接受劝诫选择从长计议。终于,他独霸晋国的野心再也藏不住,他决定付诸行动。

晋国国内四卿独大后,家族彼此之间的矛盾逐渐加剧,尤其是智氏与赵氏简直似水火不相容智氏在晋国的地位浮浮沉沉,但赵氏之于他们,其“眼中钉”的地位从未变过,在与范、中行的斗争中,双方还能勉强配合作战,如今共同的敌人消失,友谊荡然无存。

时务瞬息万变,权力之间弱肉强食已是不成文的铁律春秋无义战,若想从别人手中抢走权力,就要不惜一切把握机会、创造机会智瑶也不例外,自上位后时刻都在寻找由头削弱其他三家,直到某个风平浪静的一天,他突然灵机一动,想出了一个自以为绝妙的点子。

……未完待续,请关注下期参考文献:《左传》,北京:中华书局,2018年司马迁:《史记》,北京:中华书局,1982年司马光:《资治通鉴》,北京:中华书局,1956年林宏跃:《论三家分晋形成的社会机制》,《

山西师大学报(社会科学版)》1992年第1期聂淑华:《晋国的卿族政治》,《晋阳学刊》,200年第3期秋原:《三家分晋:战国初年的社会大变革》,《文史天地》,2020年第10期杨秋梅:《晋国后期内战及其历史影响。

》,《山西师大学报(社会科学版)》,1996年第3期。

扫一扫关注我们